無限の力と潤いを宿す

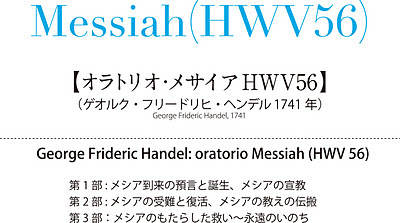

「メサイア」

BGMとしても有名で、天にも届けとばかりに高らかに歌い上げるヘンデルの「ハレルヤコーラス」。これを耳にすると何故か胸が高鳴り、思わず聴き入ってしまいますね……。

その「ハレルヤコーラス」を有するヘンデルのオラトリオ「メサイア」は彼のすべての作品で最も有名な作品といっていいでしょう。しかもあらゆるオラトリオの中で最も魅力的な作品と言えば、それはやはり「メサイア」ということになるに違いありません。

メサイアが類い稀な作品であることに変わりはありませんが、バッハのマタイ受難曲やベートーヴェンのミサソレムニス、モーツァルトのレクイエムあたりと比べると、軽い感じがするとか、あっさりとした感じがしてしまうのは私だけでしょうか?

いや、これは決して比べるべきではないのですよね。

メサイアの最大の魅力は長編の作品としては異例の簡潔さとメロディの口ずさみやすさがあげられます。音楽はあくまでもシンプルに徹していて余計な肉付けはまったくされていません。それなのに聴き手に与える感銘と演奏効果は絶大という驚くべき作品なのです。

あまり話題にはなりませんが、ヘンデルの作曲能力の高さは尋常ではありません。

冗長になったり、気が抜けたり一切しないところもメサイアの音楽としての完成度の高さを示しています。アリアや合唱、オーケストレーション、どれをとっても単純明快でシンプルなのですが、いずれも優美で気品が漂います。しかもそれだけでなく、堅固な建築物のように微動だにしない強さと輝きを誇っているのです。

作品のほうから

歩み寄ってくる

バッハのマタイやミサ曲ロ短調を聴く時は深刻な気持ちになったり、心を落ち着けないと作品に入れない感じがするのに、メサイアはちょっと違います! 作品のほうから私たちに歩み寄ってきてくれるのです。しかも音楽が進むにつれて何ともいえない幸福感で満たしてくれるのです。

私が大好きなのは 第2部 第30曲の合唱曲「門よ、お前たちのかしらを上げよ 」です。

このナンバーはヘンデル自身の二重協奏曲から転用したもので、とにかく合唱の美しさが際立っています。イエスの復活を告げる驚きや感動がソプラノパートを3部に分け、問いかけや応答という対比的な技法を用いることにより、麗しく気品に溢れた情感が鮮やかに浮かび上がってくるのです。

前述のハレルヤは合唱曲の名曲であることは言うまでもないでしょう! 広々とした空間を創出する音楽の展開や多様なパートの構成、音楽の要素がどんどん生成され発展していくエネルギーの高揚等々、どれをとっても合唱曲の粋を結集させた大傑作と言っても過言ではありません!

演奏が難しく

演奏によって豹変する作品

さて演奏ですが、とにかくメサイアだけは演奏がよくなければ話になりません。なぜかといえばメサイアほど演奏の良し悪しによって受ける印象が様変わりする作品はないからです。

演奏次第で空前の名作だと実感することもあれば、冗長な凡作に聴こえてしまう恐れも多分にあるのです。

ソリストもそこそこ粒ぞろいですし、ウオーカーの指揮は作為的な表現や演出がかった効果が皆無で、自然に音楽を歌わせているところに好感が持てます。

この演奏こそ、メサイア演奏の新しい可能性を切り開いた演奏と言えるでしょう!

30年以上経った今でも演奏は古さを感じさせませんし、突出した音楽センスやヘンデルの音楽への深い造詣が成し得た技なのかもしれません。合唱の無垢でみずみずしいハーモニーやカークビーのヴィブラートを排した透明感に満ちた歌は今なお最高です。

ポール・マクリーシュ指揮ガブリエルコンソート&プレイヤーズ(アルヒーフ)の演奏は快活でスピーディー、少々デフォルメを加えた大胆な演奏であるにもかかわらず、聴こえてくる音楽は透明感にあふれた純正のメサイアです。ガブリエルコンソートの合唱が最高で、高度なテクニックで意味深く豊かなハーモニーを綴っています!ソプラノのロッシュマン、グリットンらをはじめとする歌の味わいも最高です!